弊店、小樽・蕎麦屋・籔半は、1954(昭和29)年一二月に小川原昇(おがわら あきら)が設立し、現店主・小川原格(ただし)が1984(唱和59)年六月に二代目を継いでおります。

2008(平成20)年、京都で五年の仲居修業を終えた長女が、若女将として頑張っております。

何が起きても不思議ではない時代です。

弊店のような蕎麦屋も、後継・事業継承は大変な時代となりました。

とりわけ、スタッフ数20数名前後の事業規模では「組織」ということを意識出来ないキライがあります。

若女将・板長をはじめスタッフ全員で頑張ってもらい、無事三代目を担ってもらいたいものです。

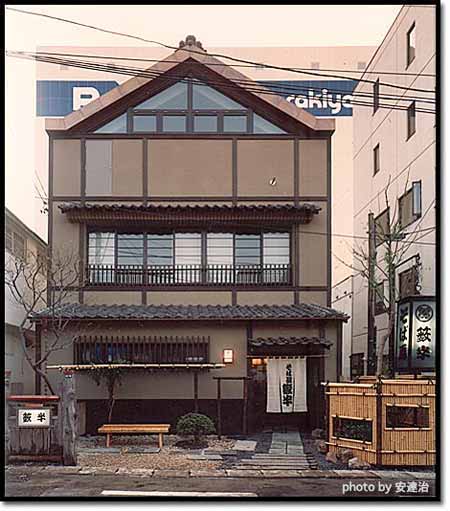

さて、弊店の店主はまだ二代目ですが、弊店の「店舗」はすでに四代目でございます。

初代が、一代目から三代目店舗を、二代目現店主が四代目店舗をつくり今日に至ります。

ということで、小樽蕎麦屋籔半物語、まずは籔半『店舗』四代のご紹介となります。

1.籔半店舗一代目

(在外同胞の帰還促進を懇請いたしませう、という広告塔がある。舞鶴市の引揚記念館パンフレットでは、1958(昭和33)年まで引き揚げ船があったという。

以上から、上記写真は弊店開業以前、1954(昭和29)年以前の駅前写真であることは間違いない:提供・FB渡辺彰氏。)

弊店は、現店主が二代目でございまして、1954(昭和29)年、先代・小川原昇(おがわら あきら)・豊子夫婦の手によってオープンいたしまして、創業六〇有余年になります。 さて先代が開業した店舗・第一代目は、現JR小樽駅の真向かい、丁度、現の長崎屋のパイプモニュメントの設置してある位置にありました。

白い点線で囲われたのが、弊店店舗一代目でした。

キリンビールさんや日本酒・千歳鶴さんのネオンサインの方が、弊店看板より大きいくらいです。 脱サラで裸一貫で開業した初代は、駅前という有利さを最大限に活かし、このような企業ネオンサインや映画館看板代金をも収入源にし、この駅前の土地建物取得費用の融資返済にも当てたわけです。

キリンビールのネオンサイン看板が上がっている建物が弊店一代目・籔半です。

ニッカウィスキーのネオンが上がっている建物の二階が中央軒さん。

その一階がホクサンプロパンさんと甘太郎さん。

右が平野屋菓子店さんでした。

向かって右側、国道五号線に今しもバスが出ていく後ろに国鉄小樽駅があり、駅から降りるとまっすぐ中央通りから港や防波堤が見え、荒れた天候の時は防波堤に大波がぶつかり白波が防波堤を飲み込むように巻き起こり、そんなシーンを「兎が走る」と言ったものです。

2004(平成16)年長崎屋サンポート商店

街創立30周年で商店街の方々が記憶をもとに作成したものです。

昭和50年に完成する小樽駅前再開発事業で、このマップの風景は変貌します。

小樽駅の目の前という立地で、高度成長に支えられ小樽博覧会では朝の七時からお客さまが戸を叩き営業を早めさせられ、夜は最終列車の到着する午前一時すぎまで客足が途絶えない程だったそうです。

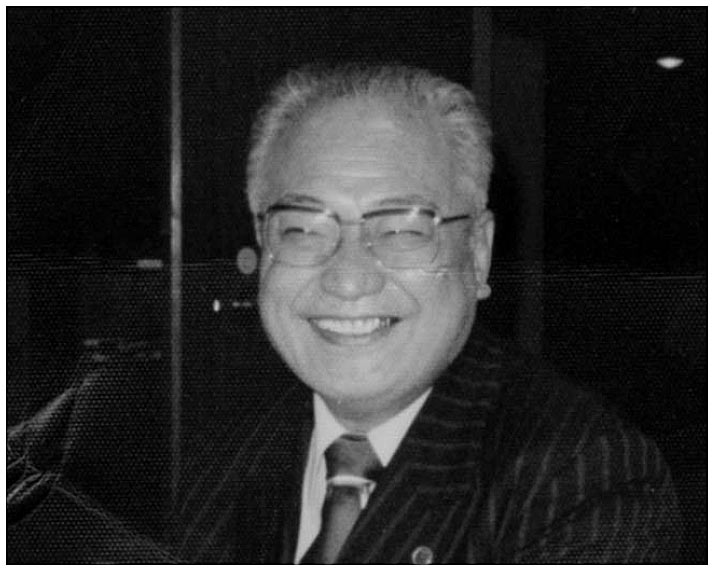

2.初代・小川原昇

初代・小川原昇(あきら)は、1921(大正10)年、小川原 靫負(ゆきえ)・スエの両親とも教員の家庭に三男として北海道・岩内町で生まれました。

両親の異動で、北海道後志(しりべし)管内を転居し、昭和の初め、靫負が小樽市の小学校に赴任し、小樽市松ヶ枝町に居住いたします。

小樽中学(現・潮陵高校)に入学した昇は、夏はボート部、冬はスキー複合の選手として国体などで活躍し、卒業後は獣医を目指し盛岡高等農林(現・岩手大学)を受験、合格するも身体検査で色弱が判明し、家畜の内蔵の色を見分けられないとされ獣医を諦めざるをえず、半分自暴自棄で家族の制止を聞かず、兄(次男)が満州精糖株式会社に勤務していたことから、満州行きを決意します。

満州国経済部(大蔵省)勤務の傍ら満州大学経済部を卒業。

その満州で召集を受け、日本陸軍高射砲部隊としてニューギニア・ソロンで終戦。

ジャワ島でオランダ軍の捕虜となり、1945(昭和20)年復員。

マラリアに罹りながら米軍とより食糧不足と闘い九死に一生を得て生還したのでした。

帰樽した昇は、満州国経済部勤務を買われ小樽労働基準監督所に勤務、労災課長を務めます。

1947(昭和22)年、小樽で建築施工業を営む伊東考治郎・ハマ夫婦の長女・豊子と結婚し、結婚祝賀の宴ではマラリア発作が出て祝う会の皆や新妻を驚かせる新郎振りを発揮し、親類の語りぐさとなります。

翌1948(昭和23)年、長男・格(ただし)が誕生。

戦後の荒廃期、労働災害事故は多発し毎日のように労災事故現場に出掛け、そこで市内の民間会社の多くの経営者と懇意になり、請われて北海道和食料理業界に傑出した和食職人を輩出した「小樽中央ホテル(のちに、ニューみなとホテル)」の支配人にデューダします。

この昭和20年代後半の中央ホテル時代は、映画館全盛時代。

映画館やキャバレー経営の興業会社社長と共同で駅前にニュース映画館開設を企画しますが実現には至らず、その際取得した物件・最中屋「うさぎ屋」店舗で、資本金百万の食堂の経営を企画し、当時妙見市場裏の蕎麦屋・両国の職人・新田氏を雇い、そば屋「籔半」を開業いたします。

1954(昭和29)年、12月20日華々しく開店。

国道5号線沿い、国鉄小樽駅前という好立地で繁昌。

しかし1955(昭和30)年3月、店長が発病し会計を整理するが、意外にも放漫経営のため僅か三ヵ月半で二百万以上の借金があることが判明。

株主総会を招集して前後策を講じた結果、小川原昇が経営を委任されます。

このため先代は小樽中央ホテル支配人を辞し、「籔半」の再建に全力をかたむけ、当時の出資者に一年半で出資金百万円を返済、と同時に赤字の原因となった仕入れ先等を全部変更、1956(昭和31)年7月正式に籔半の代表取締役社長に就任致します。

先代は、樽中スキー部時代複合競技選手で活躍したもののジャンプ競技で左腕を複雑骨折したため、左腕が右腕より短く、そのハンディから蕎麦打ちに大変支障がありながら閉店後深夜こっそりと何度も失敗を繰り返しながらそば打ちの技術を習得したと謂います。

上記画像にあるとおり、開店当時、店は左半分が居酒屋、右半分が蕎麦屋。

その間を仕切って帳場があり、風呂屋の番台みたいな帳場でした。

二階に麺機室と居住部分、3階の屋根裏が住み込みの従業員の部屋という、今考えますと劣悪な労働環境でした。

従業員も北海道の農村であぶれた次男・三男などの流れ者、女子従業員も同様で更に男性関係で不幸な経験をし、いたたまれず故郷から逃げるように小樽に出てきた娘さん達で、皆神経がササクレだった若者達でした。

駅前立地なため一晩の宿がわりに出前要員として住み込み入店し、翌日は布団を質屋に入れていなくなる若者など当たり前という環境でした。

妻・豊子は子供の環境に良くないと悩みますが、いかんせん、店舗土地購入のための資金返済が最優先で、長男・次男はそのような環境で育ちます。

初代・昇(あきら)は、そういう劣悪な労働環境では若者が従業員として定着しないと、労働基準監督署勤務経験を活かして、加入した小樽蕎麦商組合(当時は50数軒の傘下)の社会保険・厚生年金加入や小樽蕎麦商組合労働保険事務組合を組織化し、組合の福利厚生を促進します。

「籔半初代の組合長のお蔭で、私達のような零細の蕎麦屋が年金を貰えた」

と、先代・昇と同世代の組合員に、後年二代目・格は感謝されたものです。

昭和30年代、戦後のソバ粉配給制での配給を巡る対立から分裂状態だった小樽の蕎麦屋の組合を統一し、その手腕を買われ、小樽蕎麦商組合組合長に就任します。

就任後、まず月一日の全休制導入から始め、組合全店が4のつく日の定休日制を導入。

更に、北海道全調理師会小樽支部長を兼務し、念願の日本の蕎麦屋の経営者団体・日本麺類業団体連合会の北海道組織である北海道麺類飲食業生活衛生同業組合創設をめざし全道を駆け巡り、1968(昭和43)年ついにそれを設立、同組合副理事長に就任し、全道の蕎麦屋を巡る活動に一層拍車がかかります。

こうして、裸一貫脱サラから始め、膨大な開業資金と前述の映画興業会社所有の店舗・土地購入資金の銀行借入も完済し、これからは銀行返済から解放されるという喜びもつかの間、1970(昭和45)年年夏、近隣からの火災で店舗全焼の憂き目に遭ってしまうのです。

後に二代目店主となる格(ただし)は、まだ大学2年でした。

3.初代店舗の焼失と二代目店舗の再建

先代・昇(あきら)49歳、長男・格(ただし)21歳でした。

火事の報を聞き、長男・格は帰省します。

下手すると大学をやめ、そのまま蕎麦屋のスタッフとして再建の一員にと覚悟しての、急遽帰省の長男・格でした。

が、第二次大戦でニューギニア戦地で食料不足やマラリアにかかりながら生還を果たした昇です。 全焼などに打ちひしがれるどころか、家族・スタッフの心を奮い立たせ、再建の途につきます。

昭和29年から、裸一貫で蕎麦屋を開業し、その土地建物取得費用の銀行返済も終わろうかという頃に火災全焼の憂き目にあいながらそれを乗り越え、初代は新店舗で再建を果たします。

長男・格は類焼全焼したにもかかわらず、ひるむことなく突き進む先代の凄味を目の当たりにし、東京に戻るのでした。

しかし、その先代の奮闘をあざ笑うかのように時代は変転します。

小樽の街は寂れていく時代に突入していたのです。

昭和30年代中頃から40年代にかけ、札幌の急成長と反比例して小樽の経済的ポテンシャルは急下降します。

市内に18あった都市銀行は、昭和38年には北海道拓殖銀行と三井銀行小樽支店の二行を残し撤退と札幌移転します。

北海道シェアの半分を占めていた小樽の繊維業界は、シェア5%に転落し、入船町の繊維問屋街は廃業・倒産の嵐で寂れます。

「斜陽のそのまたどん底」

と小樽の人は自虐的に嘆いたものです。

小樽市と経済界は、それを何とか乗り越えようと復活のテコを公共事業に求めます。 それが、近代港湾機能としては時代の役割を終え、下水道処理場などもなくヘドロが堆積し悪臭を放つ、悪化した環境の小樽運河を埋め立てて、札幌圏とのネットワークを希求する「6車線札樽バイパス建設事業」であり、もう一つの目玉が「小樽駅前地区再開発」事業でした。

4.籔半店舗三代目と親子の攻防

当時の「小樽駅前再開発事業」は、現在の長崎屋さんの入居する「駅前第2ビル」、中央バスさんや紀伊国屋書店さんがある「駅前第1ビル」、ドーミーインPREMIUM小樽(旧国際ホテルのあった)「第3ビル」と高度集合ビルを建設し企業を集積し、それぞれが地下街と地下通路で結ぶ、駅前の風景が大変容する計画でした。

戦後、裸一貫で開業し苦労に苦労を重ね、銀行返済を完了したと思った矢先、類焼から全焼やっと再建を果たした初代・昇。

しかし、そんな初代・昇 を尻目に「駅前再開発」は事業認定され、行政手続きは着々と進み、工事が着手され、その籔半店舗部分はキーテナントとして長崎屋が入居する第二ビル前の広い歩道なってしまう、という計画でした。

そして、1974(昭和49)年には、翌年開業を前に、

- 駅前再開発第二ビルに地権者として入居するか、

- それとも移転するか

の最終決断に迫られます。

先代は、悩みに悩みます。

決断にせまられた先代は、蕎麦屋後継を嫌い東京の大学に行ったまま帰樽しない長男・格(現店主)に、上京しその悩みを打ち明けます。

「小樽では大規模地下テナントなど初めての事で、皆目がつり上がり入居したがるだろうが、地下街ほど流行廃りが激しい商業空間はない。

東京ですら廃れた地下街は沢山ある。

東京で永年お客様に愛顧される蕎麦屋は、『地下街ではなくみな地面に立ってるし、屋根がある。』

将来を考えれば、テナントは担保にならないし、古くてもしっかりしたいい物件があるならそこに移転し、まず本店こそを開業したほうがいい。」

と、後継など全く念頭にない息子は、生協の経理で覚えた知識を活かし、東京でも廃れ元気を失っている地下街をわざと父親に見せて歩き、最後は日本麺類業団体連合会の幹部の蕎麦屋や、神田の「籔」「まつや」「室町砂場」で呑み交わします。

先代は意を決し、

「そうだな、地面に立って屋根のある店でなきゃ、蕎麦屋じゃねぇ」

息子も合いの手を、

「そうだ、屋根がなきゃ粋じゃねぇ」

この一言で、現在地(静屋通り)に移転いたします。

が、息子は、この時点では困り果てる父の相談に乗って意見を言ってしまったことが、結局は先代の作戦に完全にハマってしまったのを後で思い知るわけです。

←先代・昇が目をつけた、取得前の旧「割烹・日乃出」の玄関回り。

三代目店舗となる「割烹・日之出」は、 現在の弊店の場所・小樽市稲穂2丁目19番14号にございました。

この静屋通りには、小樽が忍路(オショロ)・高島場所の鰊(ニシン)漁で繁栄を極め、明治時代栄華を極めた小樽三大網元の一人・祝津(シュクツ)場所の白鳥家の別宅として建築した建物が、「キャバレー・現代」として再活用されており、弊店の購入対象の「割烹・日乃出」は静屋通りでもひときわ目を引くその白鳥家豪邸の横となりにあったわけです。

現在、弊店の左、一軒おいて隣の杉ノ目家(旧「キャバレー現代」、その後廃業、現在はコインパーキングに)の建物が母屋で、近隣一帯が白鳥家の所有地とその附属建物で、弊店も当初はその付属建物であったと謂われております。

後年、白鳥家別宅の土地・建物は、分割売買され、弊店部分は、

- 「料亭 うつぼ」

- 「割烹 日乃出」

と代々料理店として営業され、1974(S49)年、弊店「蕎麦屋・籔半」の所有に至ります。

旧「割烹・日乃出」は、地元小樽の名士が利用され、大相撲の巡業などでは関取衆の定宿に、そして小樽で山田五十鈴など大女優が出演した際にはその宿となり、大変格式ある割烹だったと、町内の古老は懐かしがります。

「割烹 日乃出」の主人は粋な方で、毎日三味線や謡曲などを楽しみ、それが静屋通りに流れ、粋な空気を「静屋通り」に醸し出していた、と言われます。

が、小樽の斜陽とともに営業は困難となり、弊店購入時には既に割烹料亭はやめており、何重もの抵当に縛られ、老夫人が店の一角を小さなスナックにして、なんとか建物を維持している状況でした。

弊店の移転の1974(昭和49)年当時は、今でいうレトロブームどころか、そもそも歴史的建造物としての市民的認知も高くありませんでした。

ましてや、歴史的建造物の再生・再利用などは「道楽」でしかありませんでした。

しかし、弊店初代店主・小川原昇は、白鳥家から「割烹・日乃出」まで脈々と続く建物の歴史を尊重し、内部を含め再生再活用して蘇らせました。

設計デザインは東京の業者に発注します。

しかし、そこを襲ったのが「第一次石油危機」、オイルショックでその東京の建築会社は倒産し、籔半四代目店舗の建設は危機的状況に。

弊店建築工事と同じく進行する小樽駅前再開発ビルでさえ、公共事業にもかかわらず建築資材の高騰と不足で建築工事が中断するという事態に陥るのですから、ましてや弊店のような事業規模の建設工事の危機など、当時の石油危機と日本経済の大打撃の中では当たり前だったでしょう。

しかし、ここでも先代・昇は怯まず諦めません。

その東京の倒産した建築会社の再建に走り、北海道での飲食店建設業務を紹介し、経営を経営を立ち直らせ、それでもって自店の建築工事も再開させるという「離れ業」を演じきります。

1976(昭和51)年、籔半三代目店舗が竣工し華々しくオープン致します。

5.初代の「東京の長男奪還作戦」と、二代目の帰還

東京の設計・施行会社に発注した工事は、石油ショックに見舞われその東京の会社が経営破綻、家族は奈落の底に突き落とされます。

先代・昇の苦労はどこまでも続きましたが、昭和五一年、三代目新店舗である「静屋通り・籔半」店舗は、ついにオープン致します。

そして、間もなく長崎屋がキーテナントの駅前第2ビル・サンポート商店街がオープンします。

新しもの好きの小樽人は長崎屋に押しかけ、入居したテナントは大繁盛。

一方、長崎屋からわずか三〇メートルに移転した弊店は、開店当初は閑古鳥。

お得意様からは、

「なぜ地権者なのに、長崎屋地下テナント街に入居しなかったのか」

と笑われ、大女将はそれが一番悔しかったと、後々言ったものです。

しかし、先代・昇の深慮遠謀は、そのようにあざ笑った人達の単純な世界ではなかったのです。

先代は、開業したばかりの籔半の経営がかんばしくないのは伏せて、「屋根のある蕎麦屋を」と勧めた「元凶」の息子にエアのチケットを送りつけ、開店した三代目籔半店舗を見に来いと、いよいよ

「長男の東京からの奪還」作戦

を始動します。

息子の格(現店主)は、駅前再開発ビルの地下街入居を勧めず、新店舗移転を促したわけで、初めてのエアでの帰省に内心喜び、会社を休み帰ります。

そこで見たのは、東京でもこのような再生・再活用の事例は滅多にないものであり、それを一人でやりきった先代・父親の苦労に感激したのです。

一方、店の閑散とした有様に愕然とします。

格が帰省し店の暖簾をくぐると、昼の繁忙時間はすぎていたとはいえ、スタッフが店のテーブルでピンポンをしていたのです。

先代は三代目店舗オープン後は、再び業界組合活動に舞い戻り、店を仕切るのは女将一人、板場・ホール全体を統括する司令塔が不在で、士気がたるみ、店をいくら新しただけではスタッフのプライドを持たせ得ず、というところに籔半は来ていたのです。

時代を先取りしすぎたのか、と。

料亭を再活用したものの、庶民の気軽な食である蕎麦屋として、又、道路面から三段も階段を上らねば入店できないアプローチは、「敷居」が高すぎたのか、と。

割烹料理店を活かした内装や小樽軟石で独特の雰囲気を醸しだす石蔵の空間が、絶対これからの時代にお客様に評価されるときが必ず来る、とも。

しかし、将来への確信はあっても今利益を上げなければならないのが商売です。

この実家・蕎麦屋籔半の現実をみて、格に迷いが浮上してきます。

大学時代六年の学生運動で酷使した体は、栄養失調、胃潰瘍、十二指腸潰瘍とボロボロになっており、入社した大学生協・宣伝部でも勤務を休みがちで、同僚や職員にいくら積極的な話をしてもそれを体力不足から実践できないとなかなかポジショニングも難しく、友人は休職し健康回復をと勧めてくれました。

トドメはわが二人の弟でした。

「兄貴は東京に行ってしまい、残された弟たちが必然的に跡取りにならねばならないのは不公平だ」

と。

格はついに、帰省を決意します。

七年八ヶ月の東京時代に自らピリオドを打ち、しかし健康を回復し店の勢いを取り戻したら再び帰京する、と。

帰樽し蕎麦屋の一スタッフとして入社しましたが、近隣の得意先に出前を一軒配達しただけでダウンするほど体は消耗し尽くしてました。

ミーティングをしようとしても、

「勤務時間内の会議なら良いが、仕事終了後の会議には残業代が出るのか?」

「パートタイマーにミーティングに出なければならない義務はない」

という、当時の遅れた意識のスタッフの反撃に遭い、斜陽のどん底のまちの無気力・無感動は蕎麦屋にも蔓延していたと気づかされます。

それでも少しづつ店の勢いを取り戻していきます。

年越し蕎麦の出前予約注文取りをシステムにし、 「かしこまりました」という丁寧語を口にすることなど金輪際しなかったウェイトレスへは、接客接遇マニュアルづくりとミーティングに再挑戦します。

二代目は、帰樽して三年、様々に新店舗の賑わいを取り戻そうと頑張ります。

そうして次第に体力も取り戻し、売上も増やして行きかけた頃を見計らい、先代・昇は作戦の第二段階に入ります。

初代はさるもので、まだ東京に戻ろうとする気分を隠している息子を、二代目として小樽の蕎麦屋籔半にとどめるには、家族をもたせることだ、と大女将と陰謀を組みます。 それを知って過知らずか、息子は真剣に店づくりに取り組んでいたのです。

そして、蕎麦屋一軒だけでの努力、個店の努力だけは限界がある、小樽という街自身を活気づけないと商売も展望を持てないと、二代目は「小樽運河からのまちづくり」に参加していったわけです。

そうです、あの小樽運河保存運動です。

近代港湾施設としては時代の役割が終わってしまった小樽運河。

上下水道処理場がない小樽では、五河川に生活排水全て流れ込み、小樽運河が自然の下水処理場と化し、しかしヘドロが水面まで堆積しメタンガスを発し、周辺の環境を悪化させている小樽運河。

それを埋め立てて札幌とのネットワークを強化する高速6車線道路を建設し、斜陽から脱却しようとする行政。

しかし、我が故郷のこんな家並みと小樽運河と周辺歴史的建造物が醸し出す歴史的町並みは、古都・京都やセンスのいいデザインの東京とは全く別の世界で、こんな町がまだ日本にあったのかと帰省して感じさせてくれる、何ものにも変えられない落ち着きと熱い思いを馴染ませてくれる風景がありました。

それを活かしたまちづくりに行政と経済界と市民が一体となって取り組めれば、よその町ではみられない、絶対コピーしたくても真似できない個性ある町になれ、そんな景色を求めて人々が訪れたくなる町になれる。

七年半の大都会・東京生活でみてきた時代の流れ、時代観と世界観が二代目をそう確信させたのです。

今はマイナス資産だけれど、磨き上げれば賑わいと活気を取り戻し小樽経済を浮上させる小樽の街のプラス資産ではないか。

そう考えた若者たちが、対案を提起し始めていたのがわが町・小樽だったのです。

そのような、一人一人の市民こそが、町の将来像を市民自身で考え決める、そんなチャンネル・「場」をと、開催したのが、ポートフェスティバルだったのです。

二代目がそのように考え仲間を求め町に繰り出していったとき、先代・昇の指令で嫁さん獲得作戦に出た大女将は、以前から目をつけていた娘さんを奨めてきます。

お見合いなど

「合法的人身売買だ」

などと粋がりながら、そもそも嫌いではない二代目は、大女将がセットした「お見合い」に臨みます。

気がつくと一年後に結婚、更に失ってはならないもの・子供まで作ってしまっていたのです。

しかし、結婚した相手(現・女将)はサラリーマンの末娘で銀行勤務。

新婚旅行は、当時ブームの沖縄万座ビーチの星の砂の海岸でと夢見ていた新妻にうんうん言いながら、二代目の狙いは小京都ブームで活気を取り戻す中国地方の小京都の町々、最大の目当ては倉敷の「アイビー・スクエア」で、倉敷紡績がラインから外れた煉瓦工場を若者向けの宿泊施設に再活用した、日本で初めての近代化遺産・産業遺産の大規模再活用事例を視察することだったのです。

大阪の伊丹空港でYS-11に乗り換えて初めて新婦はその行き先が沖縄でなく、アンノン族が大挙押し寄せる中国地方の小京都ブームの町なのを知らされます。

YS-11の機内は、新郎の新婦説得の場と化します。

なんとか「米子空港離婚」はクリアされました。

そして二年後。

写真は、1978(昭和53)年、ポートフェスティバルの第二回実行委員長の頃の写真。

右の半天姿が私、 しゃがんで赤子を抱いているのが現・女将。

女将が抱いているのがポートフェスティバル直前に生まれた長女(現・若女将)。

ただの息子から、「二代目」とならざるをえなくなった息子は、あとは勢いだけで、学生運動の延長でまちづくり市民運動に邁進します。

「籔半三代目店舗の二階座敷と石蔵座敷」は、小樽運河保存運動とその若者部隊「ポートフェスティバル実行委」や「小樽夢の街づくり実行委員会」の溜まり場・アジトとなり、毎日深夜明け方まで会議の場となります。

先代・昇は自民党道議の後援会長で

「運河埋め立て六車線道路建設促進」

の立場でした。

が、息子が二代目となり、欲しかった女の子が孫として生まれては、もうこの二代目のまちづくり市民運動参加は、止めようもありませんでした。

6.二代目と小樽運河保存運動・ポートフェスティバル

「手作りの文化・水辺・我が『まち』小樽」

をテーマとし、当時の小樽市人口18万で、第一回来場者8万人を得ます。

小樽市内各所から、お年寄りが三々五々お孫さんの手を引き、来場されます。

大学祭に毛の生えたようなイベントの水準で、二千人~三千人でも来場されてくれたら、と目論んでいた実行委の思惑を越えた来場を得たのでした。

これが、小樽の若者が、小樽運河保存運動へ参加していく契機となりました。

若者たちだけでなく、多くの小樽市民が、声には出さないが、小樽運河を思っている、と。

当時、アイデンティティという言葉は全く一般的でなく、そんな言葉があるとも知らず、ポートフェスティバルの若者達は、

「小樽運河は、小樽人が小樽人たることの身の証し、パスポートだ」

といい、連続開催を決めます。

「これからは商売に専念せよ」

と、先代は二代目・格に経営を譲り、既に2年前に入手した富岡町・自宅に隠居し、念願の庭造り・盆栽趣味と蕎麦業界・組合活動に専念いたします。

そして、1984(昭和59)年六月、正式に株式会社籔半の代表取締役に二代目・格を就かせます。

二代目・格、37歳でした。

しかし、翌年、1985(昭和60)年二月十五日、二ヶ月以上連日つづく業界団体の新年総会に出席し続け、翌日ようやく空いた一日を孫娘と遊び、夜自ら布団に入ると、眠るがごとく急逝します。

初代・昇、享年63歳。

重い糖尿病ではありましたが、普段は元気でした。

しかし、戦争でマラリアとなり、戦後の荒廃した故郷小樽で営々と商いし、自店舗三代を開業し、飲食業界のために奔走したその心臓は、ついに限界をきたし、自らその鼓動を休めたのでした。

急性心不全でした。

言語に尽くせぬ苦労また苦労の連続ではありましたが、精一杯駆け抜け生き抜いた六三年の人生でした。

07. 現在

ところが、 先代・昇の一周忌を目前にした、1986(昭和61)年、1月11日未明、三代目店舗は焼失し石蔵だけが焼け残るという事態に、二代目・格は直面致します。

他人様の前では気丈に振る舞う大女将も、格と二人のときは、

「先代が亡くなり、店は全焼し、『籔半』は坂を転げ落ちるようだ。」

と先代の仏壇の前で嘆きます。

そんな大女将には何も言えない格でしたが、しかし、励ましの声や手紙がお客様から頂きます。

ご近所の敬虔なクリスチャンのお客様から、

「早く再建し、世間から『焼け太り』と言われるくらいの店づくりを。」

と叱咤激励されます。以降、スタッフ・ミーティングでは、

「世間様から焼け太りと言われるくらいの中身のある店づくりを

なつかしく、あずましく、まごころで 」

が合い言葉になります。

初代・昇の従兄弟、倶知安在住画家の故・小川原脩氏が焼け跡に駆けつけてくれ、

「先代があの世に自分が作った店を持って行ってしまったのだ。

先に逝った知人・友人・お客様と今頃あの世に持っていった店でにぎやかにそば屋をやっている。

二代目のお前さんは、先代の築いた店をただ守るのではなく、自身の思いのたけをこめた店をこれから造れるのだ!

そういう天の声だ。」

と、二代目に身にしみる言葉をかけてくれたのです。

「俺は小樽運河保存運動で徹夜続きで旋盤をいじって指先を切断し、それを契機に指先をお客様に見せる喫茶店を止め、木彫で生きる道を決断した。

お前だって、「そうすれ」と促した。

親爺さんがあれほど苦労して築いた店を、全面改築などする勇気は息子は仲々出来ないものだ。

そう思えば、新しく、お前らしい蕎麦屋を思いの丈作ればいい。

災い転じて福となす、だ。

そうすれ!」

と、小樽運河保存運動で共にスクラムを組んだ友人が言ってくれます。

そして、小樽運河保存運動をともに繰り広げてきた小樽運河を守る会やポートフェスティバル実行委の仲間や「小樽夢の街づくり実行委員会」の仲間も駆けつけてくれます。

皆、仕事を休み、ポートフェスティバル開催準備の再現のように、真冬の寒い中、建築の仕事をするメンバーの指示のもとチームをつくり、焼け跡建物の片付けから、消化作業で濡れた事務室の焼けこげた書類の乾燥と整理、家族の私物や写真の乾燥・整理、運動の資料等の乾燥・整理と、大人数でやってくれたのです。

女将はその仲間の暖かさに涙します。

蕎麦屋の同業仲間も、後片付けにと駆けつけてくれます。

が、ポートフェスティバル実行委チームの手際よい作業を、ただ見守るだけで、

「籔半は、いい仲間・友人がいる。

俺のところで万が一出火しても、後片付けがこうも多くの友人で見る間にさ

れていくなどない。

籔半がうらやましい 」

と感心してくれた言葉が、今でも蘇ります。

こういう、親類、仲間、町内の人々に声がけを頂いての籔半再建の道を、二代目は突き走ります。

そして、そんな私を更に奮い立たせてくれたのは、多くのお得意様・お客様、同業者や関係商社の皆さんの「早く再建せよ」という励ましの言葉でした。

スタッフは、普段営業しているときは仲々いけない札幌の接客の評判高いお店巡りをし、レポートにし、ミーティングし、自ら接遇マニュアルをつくり、店のオープンにむけ準備をします。

二代目は、そんなお客様、スタッフに背を押され、新店舗づくりに奔走します。

永年のお得意さま、先代社長の友人、多くの人々に励まされ再スタートを目指している最中に、小樽市富岡町の回船問屋の

豪邸「伍楽園・旧金澤友次郎邸」

が残念ながらマンション会社に売却され、このままではただ無惨に解体される事態になります。

その情報を持ってきたのは小樽運河保存運動での友人・駒木定正先生で、二人で仲間に呼びかけ現地保存に奔走いたします。

が、 何分解体工事日程が決まっており、2ヶ月現地保存の方策を求め奔走しますが、しかし、万策つき、弊店の新築工事に内部部材を移築する案が浮上します。

意を決し、所有者・岡田愛子氏に相談いたします。

そして、岡田愛子氏の御厚意を得て了解を頂きます。

- 母屋部分の黒檀や紫檀

- 樹齢数百年の赤松

- 濡縁の欅や杉丸太

- 座敷の彫刻欄間や皮付丸太の格天井

- 手割柾葺の化粧天井

- 土台の御影石や瓦から戸袋から板戸

移築可能な母屋部分の部材を解体・移築・再生するプランの誕生です。

先代が旧「割烹・日乃出」を保存再生したように、二代目は旧金澤友次郎邸の解体・籔半への移築に、邁進いたします。

注:この、「伍楽園・旧金沢友次郎邸」の解体・移築の顛末は、別項、「旧金澤友次郎邸解体・移築顛末記」をお読みください。

新店舗建築途中、業界・取引商社・知人友人・お客様にご心配・ご意見を頂きました。 先代、二代目と親子を見てきた製粉会社の幹部氏は何度も建築現場に足を運んでくれ、 「息子は親を乗り越えたく、どうしても親よりいいもの、大きいものをつくろうとして、失敗・廃業するのを数多く見てきた、まずは拡張できるようにつくれ、平屋でいいからな。 オープンし軌道に乗ったら、二階、三階と拡張すればいい」 と。

ただソバ粉を売り買いする関係だけでは頂けない、暖かい言葉でした。

が、住居もあわせて三階建ての店舗が次第に形になり姿を表すと、様子を見にこられたその製粉会社幹部氏は、絶句し、頭を振り、帰られました。

また、

「親より大きな店をつくってどうするのか、数ヶ月もつまい」

とも、同業の先輩諸氏に言われました。

が、二代目には、夢と情熱がありました。

そして、小樽運河保存運動を十年やって来た経験からする、来るべき観光小樽という時代の予兆、確信がありました。 地方の時代、材質感の時代、本物を求める時代、小樽はそれにぴったりの街であること、小樽に多くの人々が来訪され賑わいを取り戻す、そんな時代の到来への想いと確信でした。

1986(昭和61)年8月7日、新店舗・籔半は無事竣工します。

1986(昭和61)年、弊店の新規オープンと同時に、待っていたかのように小樽はレトロブーム・北海道ブーム・バブルを背に受け、観光都市の道をひた走ります。

弊店もそれを背に受け「宴会の出来る蕎麦屋」としてご愛顧を得、今では「ソバ屋酒の出来る蕎麦屋」としてご愛顧を頂いて今日に至ります。

爾来、四代目店舗竣工から三〇有余年、初代昇の創業から六五年なります。

竣工時、四代目店舗屋根にも届かなかった前庭の柳の樹は、屋根をも越える大木となり、弊店前の静屋通りのランドマークとなりました。

1982(昭和57) 年、弊店に一八年勤続の水木勝男氏、サンドール小樽奥沢店内に「そば処籔半支店」独立開業。2002(平成14)年、奥沢サンドール店から奥沢十字街に移転、「蕎麦処・籔半水木」と改称(数年後廃業)。

1996(平成8)年、一泊二日の東京蕎麦屋巡りをスタッフ同伴で開始し、爾来一年おきに現在まで続いております。

2003(平成15)年には、弊店に一三年勤続の厨房主任・荒又貴徳氏と一〇年勤続のホール主任・横山恵子嬢が結婚し、独立開業。

中央市場横、旧「興兵衛寿司」跡に「蕎麦や・荒又」をオープンし、お客さまにご愛顧を頂いております。

2006(平成18)年には、弊店に一三年勤続の厨房主任・樋口誠氏が結婚、翌年長女が誕生。

2008(平成20)年には、京都で五年「仲居」修業した長女が帰樽し、若女将を張り女将修業に入りました。

多くのお客様にご来店をいただいております。

なにより嬉しいのは、

「長崎屋の地下街にテナントとして入居していたら、こういう小樽らしい店づくり・

蕎麦屋づくりはできなかったな。」

というお客様のお声掛けを頂くことでございます。

先代の時代は、旧「割烹・日乃出」を再生再活用しても、すぐ繁盛する店になるかどうかわからない、先行き不透明な斜陽の時代でした。

にもかかわらず、後継を嫌い東京から帰樽しない二代目を無理に呼び寄せず、

「屋根がなければ蕎麦屋でない」

という言辞を二代目から引きずりだし、その言葉に想いを掛けて、権利者でありながら長崎屋地下街には入居せず、現在地に店舗を移設し開業した先代の深慮遠望。

それがあったればこそ、今の弊店があるわけでございます。

ことのほか嬉しい限りでございます。

昭和六一年四代目店舗開業以来、はや三〇有余年が立ちますが、前庭まで行列されますお客様のご来店を頂いてございます。

ただただ、蕎麦屋冥利に尽きる想いでございます。

追記:

2016(平成28)年10月2日、弊店創業者・小川原昇夫人・大女将・母・小川原豊子が九二歳の天寿をまとうしました。

稲穂町(現・エキサイカイ病院付近)で大工の組を構えるカネイ伊東組・棟梁・伊東孝治郎・ハマ夫婦の六人妹弟の長女として生まれました。

籔半大女将として、たくましく、粘り強く、果敢に生きました。

夫であり初代昇の逝去後は、小樽の史談会や源氏の会に参加し、パッチワークキルトに没頭し、六〇代になって息子格の本棚を物色し、萩尾望都に夢中になり、ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」やジェフリー・ディ−ヴァなどに夢中になる女性でした。

アガサ・クリスティや藤沢周平・山本周五郎・司馬遼太郎の大ファン、七〇代で伊藤整の「日本文壇史」20巻近くを一ヶ月で嬉々として読破する、そんな人でした。

その大女将の遺したパッチワークキルトは弊店蔵横座敷に季節毎に飾っております。

永遠の文学少女に、合掌。